写字楼办公引入心理健康小站有哪些员工关怀新方式

更新日期:

现代职场中,员工的心理健康已成为企业不可忽视的议题。随着工作节奏加快,压力管理、情绪调节等问题逐渐浮出水面。一些前瞻性的办公场所开始尝试创新举措,例如在公共区域设置专门的服务区域,为职场人群提供即时支持与放松空间。这种人性化的设计不仅体现了企业对员工的关怀,更从长远角度提升了团队效能。

在这些创新实践中,服务区域的功能设计尤为关键。以白玉兰环保广场为例,其内部设置的休息区融合了专业心理服务与自然元素,通过绿植环绕和柔和的灯光营造舒缓氛围。员工可以在午休或工作间隙前往,享受十分钟的冥想引导或与驻场心理咨询师进行简短交流。这种低门槛的接触方式有效降低了寻求帮助的心理障碍。

技术手段的引入进一步丰富了服务形式。部分办公场所配备了智能情绪检测设备,通过非接触式传感器分析员工的面部微表情和语音语调,当系统识别到持续焦虑状态时,会推送定制化的减压建议。同时,移动端应用提供匿名咨询通道,员工可以随时记录情绪变化并获取AI生成的应对方案,这种私密性设计尤其适合内向型人群。

团体活动是另一种行之有效的关怀方式。定期组织的艺术疗愈工作坊,如绘画涂鸦或音乐即兴创作,让员工通过非语言表达释放压力。某科技公司数据显示,参与过八次以上团体活动的员工,其工作专注度提升了27%。这类活动不仅缓解个体压力,更促进了跨部门同事间的深度连接。

管理层的参与程度直接影响项目成效。部分企业要求主管级人员完成心理健康基础培训,学习识别团队成员的情绪危机信号。在季度评估中,将下属的心理状态指标纳入管理考核体系。这种制度性安排确保关怀措施不会流于表面,而是真正融入日常管理流程。

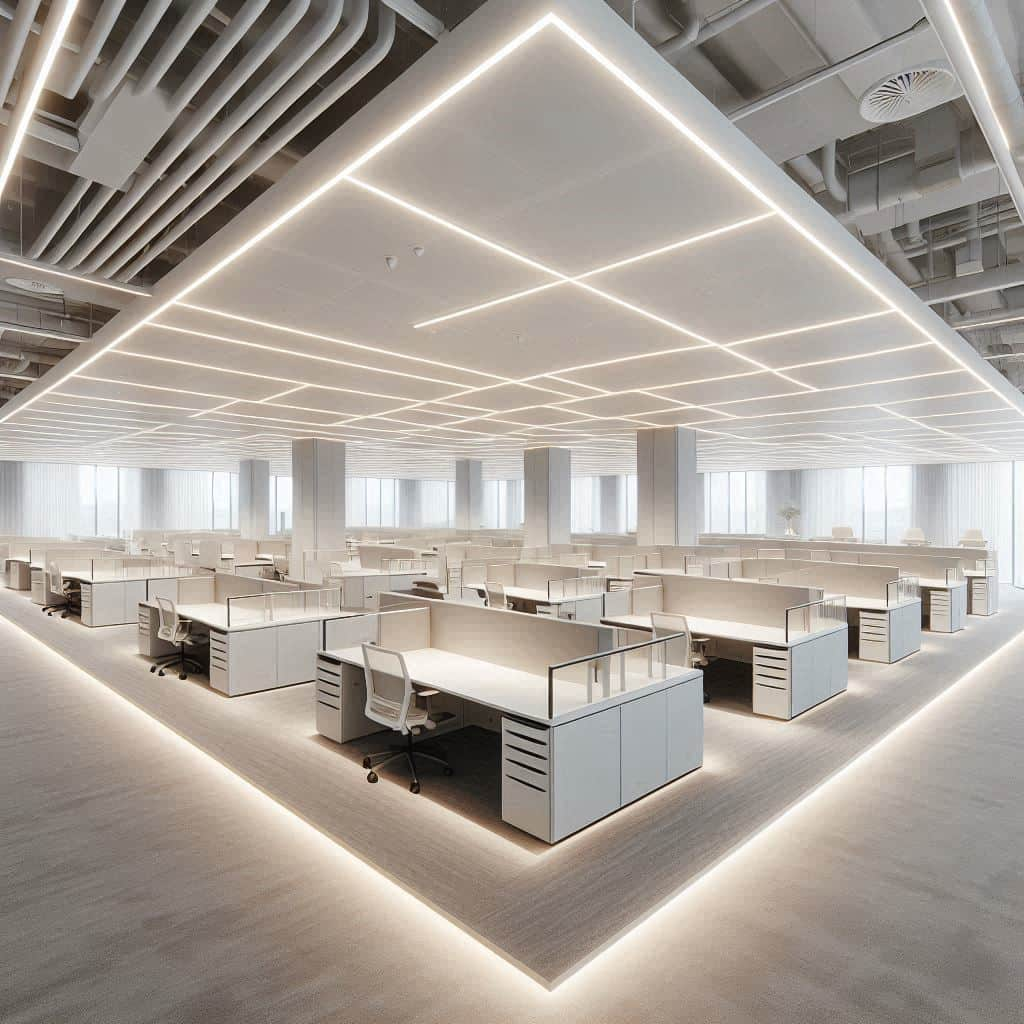

空间设计的细节同样值得关注。采用声学优化材料降低环境噪音,设置符合人体工学的可变式家具,甚至规划专门的哭泣室供情绪宣泄。这些物理环境的改良与专业服务形成互补,共同构建出支持性的职场生态系统。数据显示,优化后的办公环境可使员工的午后工作效率提升近40%。

衡量这些举措的效果需要建立科学评估体系。通过匿名问卷调查、压力激素水平检测、员工流失率对比等多维度数据分析,企业能够准确掌握投入产出比。某咨询公司的跟踪研究表明,持续实施心理健康项目的企业,其核心人才保留率比行业平均水平高出18个百分点。

未来职场健康管理将呈现更精细化趋势。从基因检测预防职业倦怠,到虚拟现实技术辅助暴露疗法,科技创新正在打开更多可能性。但无论形式如何变化,核心理念始终不变:真正有效的关怀,是让每个员工都感受到被看见、被理解、被支持。这或许才是提升组织韧性的终极密码。